|

| 望遠鏡を購入する場合などの参考にしてください。 |

| 屈折望遠鏡 | |||

|

|

屈折望遠鏡は細長く、筒先にカメラレンズのような、透明なレンズがあり、レンズ構成が2枚(アクロマート) や3枚(アポクロマート)、レンズの材質がED(Extra-low dispersion glass)やFL(蛍石)などといった 高価なものもまで、幅広くあります。性能の違いは、星がひずんだりぎじ色(星の色が変わる)などに関係します。 基本的にはどの望遠鏡も、口径が大きくなると超高価になり、同じ口径でもレンズ構成や材質により価格帯はピンき りになります。平均15cm屈折望遠鏡鏡筒部のみで、最近お安くなりましたが、100万円くらいです。 屈折望遠鏡の特徴は、光軸がずれにくくコントラストが高いので、星の色がよく分り、筒内気流の影響を受けにく いので、構造上理想の望遠鏡です。 しかし、口径が大きくなると桁外れの高額な価格になり、一般的には口径6cm〜8cmとなります。 因みに世界最大の屈折望遠鏡は、ヤーキス天文台の口径102cm屈折望遠鏡です。 |

|

| 反射望遠鏡 | ||

|

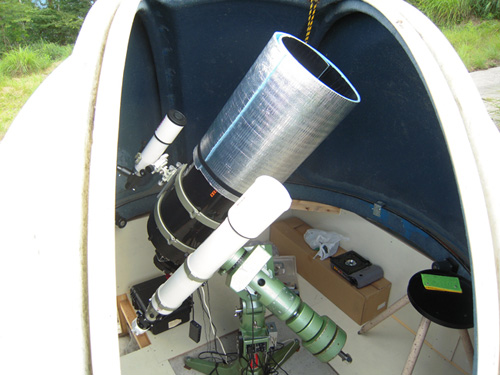

反射望遠鏡は、ドラム缶のような筒の底にお皿のような真ん中がへこんだ鏡があり、星の光が反射して筒先に集まり、斜鏡という斜めの平面鏡 から、筒の横へと光を出す小さな鏡とで構成され、筒の横から覗きます。 反射望遠鏡の特徴は、筒の材質や鏡の材質に違いがあり、基本的には気温の変化でピント位置が変わりやすいのと、光軸がずれやすく、筒内気流 の影響を受けやすい。鏡にほこりが付きやすく、手入れがたいへんですが、大きな口径の望遠鏡が比較的安価で手に入ります。 一般的には口径10cm〜15cmとなります。15cm反射望遠鏡鏡筒部のみで、15万円くらいです。 因みに、世界最大の反射望遠鏡は、現在口径10mですが、2021年には30m反射望遠鏡が完成する予定です。 そこで、鮨右衛門観月会は、30m反射望遠鏡寄付金14万8000円分を、国立天文台に寄付させていただきました。 |

|

| シュミット・カセグレン望遠鏡 | ハイパーボライドアストロカメラ | ||

|

|

他にはリッチ・クレチアン式望遠鏡など、様々な タイプの望遠鏡があります。 |

|

屈折望遠鏡と反射望遠鏡の特性を足した構造で、鏡筒全長 が短いのだが、焦点距離がとても長いのが特徴。しかし、 現在アメリカ製の望遠鏡が主で、性能はいまいちです。 日本の協栄産業が改良したEXシリーズはよく出来ていまし たが、現在は生産終了です。 |

ハイパーボライドアストロカメラとは、高橋製作所が生産 する ε光学系望遠鏡のことで、写真専用の明るい望遠鏡で す。現在13cmと18cmの2機種を販売しています。 観望が基本できない望遠鏡で、写真撮影用レンズだと思って ください。 |

| 望遠鏡の説明 | 口径と焦点距離など |

|

| 口径 | 口径とはレンズの直径のこと。全ての望遠鏡には口径があり、大きいほど星の光をたくさん集めることができ るので、より暗い天体を見れるようになり、解像力が高くなるので木星の縞模様や月のクレーターを細かく見る ことができるようになる。 分解能というものがあり、何cmでどれだけ細かい物が見えるかが計算で分ります。 レンズの構成や材質・大気の状態で計算どうりにはいきませんが、口径が大きいほどよく見えます。 日本最大の望遠鏡はすばる望遠鏡で口径8.2m、世界最大はアメリカのケック望遠鏡で口径10mです。 |

|

| 焦点距離 | 焦点距離とは物を拡大する数字です。カメラのレンズで50mmとか200mmが焦点距離です。 これは、レンズから何mmのところで合焦するかということで、長ければ長いほど高倍率になります。 長焦点になるほど見る天体は大きく見れますが、天体像は暗くなります。同じ焦点距離ならば、口径の大きな望 遠鏡のほうが明るくはっきり見えることになります。 大きな天体(アンドロメダ銀河など)を見るときは短焦点望遠鏡のほうがいい場合もあります。 |

|

| F値 | F値とはレンズの明るさを統一する数値です。 計算式は 焦点距離(mm)÷ 口径(mm)= F値 仮に月の写真を撮影する場合、口径や焦点距離が違うとシャッタースピードが分りませんが、F値で統一している と、F6の場合は感度400の時にシャッタースピードは1/500と分れば、口径や焦点距離が違ってもF値がF6な らば1/500で撮影できることになります。 数値が小さければ明るいレンズで、大きければ暗いレンズとなります。 |

|

| 倍率 | 倍率とは一般的に焦点距離とは違い、アイピース(接眼レンズ)と呼ばれるレンズで焦点距離をさらに拡大する ときに使います。 計算式は 焦点距離(mm)÷ アイピース(mm)= 倍率 1000mmの焦点距離のレンズに25mmのアイピースを使用すると40倍となります。 40倍とは40m先にあるものを1mで見たときの大きさになる見えることです。 |

| 架台の種類 | 望遠鏡の架台には大きく2種類あります。 |

|

| 経緯台 | 経緯台とは望遠鏡を載せる架台で、水平方向と垂直方向に動きます。展望台にある双眼鏡と同じと思って下さい。 初心者の方には扱いやすい。重さも軽いので移動も楽です。基本的にモーターなどでの自動追尾ができないので、 数人での観測会などには不向き。せっかく視野に入れた星が移動して視野の外に出てしまうので、目が離せない。 お手軽で安価ではあるが、日周運動による星の動きで長時間の観測はたいへんです。 最近ではコンピュータ制御で星を追尾する機能付きもあります。 |

|

| 赤道義 | 赤道義とは星を追尾する機能が付いた架台です。架台の回転軸を天の北極(北極星の近く)のあわせる必要があり、 赤緯・赤経方向に動くため、見えている天体を望遠鏡に入れるには慣れが必要なため、お手軽ではない。 しかし、セッティングできた架台は、赤経方向のハンドルを回すと星を追尾できます。また、モーターを付ければ 連続的に星を追尾してくれるので、視野の中の星が止まったまま観測に集中できるようになります。 望遠鏡が大きくなるにつれて、架台も大きくなります。追尾性能や搭載重量で価格も変わります。 |

|

| 自動導入装置 | 架台には最近、コンピュータによる星の自動導入装置を付けれる望遠鏡がでてきました。 きっちりセッティングできた架台だと、見たい天体名を入力またはクリックすると、望遠鏡が自動で動き、目標天体 を視野の中に入れてくれます。これはすごい! |

| ビクセン | 初心者に特にお勧めの望遠鏡のメーカー | |

| タカハシ | こだわり派にお勧めの望遠鏡のメーカー | |

| 月刊天文ガイド | こだわり派にお勧めの天文雑誌 | |

| 月刊星ナビ | 初心者にもお勧めの天文雑誌 | |

| スペースランドKYOEI | 初心者にもお勧めの望遠鏡ショップ |